「発達障害のお子様が抱えるコミュニケーションについてpert2」 ~言語・非言語コミュニケーション~

こんにちは☀いつもブログを読んでくださりありがとうございます😌

盲導犬とともに日々働いている作業療法士の辰己貴之です🐾

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

前回に引き続き発達障害のお子様が抱えるコミュニケーションについて

今回は、言語・非言語コミュニケーションをテーマにお話ししたいと思います😌

そもそも、私たちが日常生活で行っているコミュニケーション方法には、言葉(言語)や文章で伝える[言語コミュニケーション]と、言葉では伝えきれない感情や思いを表情や仕草、声のトーン、アイコンタクトなど言葉以外で意思を伝える[非言語コミュニケーション]という2つの方法があります。

⭐️非言語コミュニケーションの重要性⭐️

「人は第一印象が大切」などという言葉をこれまで聞いたことがあるでしょうか?

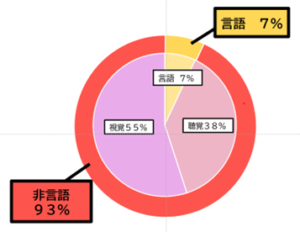

この説は「メラビアンの法則」というものが元になっており、この法則によると、私たちがコミュニケーションを取る際、受け取る情報の割合は次のようになっています。

・言語情報(言葉そのもの): 7%

・聴覚情報(声のトーンや話し方): 38%

・視覚情報(表情やジェスチャー): 55%

つまり、コミュニケーションのうち93%は非言語コミュニケーションで成り立ち、意思伝達における重要な役割を担っているということがわかります!

⭐️発達障害のお子様と非言語コミュニケーション⭐️

では、発達障害のお子様が抱えるコミュニケーションに非言語コミュニケーションは、どのように関わっているのでしょうか?

発達障害のお子様にとって非言語コミュニケーションは、特に言語の発達が遅れている場合や、言語を使って効果的にコミュニケーションを取ることが難しい場合に重要な手段となります。

⭐️家庭でできる非言語コミュニケーションの練習⭐️

親子で楽しく取り組める、非言語コミュニケーションの練習方法をご紹介します。

①. アイコンタクトの練習

目を合わせることに抵抗があるお子様もいますが、無理のない範囲で「目を見ること」を意識してみましょう。

🔸ゲーム感覚で「にらめっこ」や「見つめ合い遊び」をするのもおすすめです。

② 表情を読み取る練習

鏡を使って、さまざまな感情(喜び、悲しみ、驚きなど)の表情を作ってみましょう。

🔸お子様と一緒に「この顔はどんな気持ちかな?」とクイズを出し合うのも楽しいですよ。

③ ジェスチャーやボディランゲージを使う

身振り手振りを大きく使って会話をすることで、言葉だけでは伝わりにくいことも理解しやすくなります。

🔸「OK」「ダメ」「静かに」など、よく使うジェスチャーを決めて、家族みんなで使ってみるのも良い方法です。

慣れてくれば、①~③を組み合わせるのも良いですよ!

⭐️まとめ ⭐️

「コミュニケーションが難しい」と感じるようになった背景には、近年のITの進化により直接会って話す機会が減っていることや、生活スタイルの変化に伴い家族や友人とのコミュニケーションに割く時間が少なくなっている事が要因と考えられています。

忙しい毎日ですが、親と子で居られる時間を大切に、親も子も楽しみながら共に歩んでいきましょう!

これからも、皆さまの未来が明るく、温かいものになりますように。

管理本部 作業療法士 辰己貴之