「第五回 ワガマチ合考」で盲導犬授業を行いました

こんにちは。盲導犬と共に働く作業療法士の辰己貴之です🐾

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

朝晩涼しくなってまいりました。体調など崩されませんよう、お気をつけください。

2025年9月13日(土)、奈良県天理市・山の辺小学校にて、今年度初めての盲導犬授業を実施させていただきました。今回お声がけくださったのは、以前にもご縁のあった山の辺小学校区地域コーディネーターの桑原正弘様です。

地域連携の一環として、山の辺校区で、区長会・公民館・小学校が中心となって活動している「ワガマチ合考」は、誰一人残さず安心して暮らせる「助け合いのマチ」を目指す取り組みです。そんな素敵な地域の取り組みに、私たちも参加させていただけたことに、心より感謝しています。

「SDGsに沿って、子どもたちや地域の方々が楽しく学べる内容にしたい」とのご依頼をいただき、私たち盲導犬事業チームもお応えすべく事前に準備を重ね、当日を迎えました。

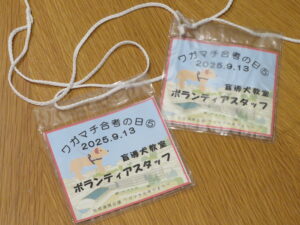

当日はシイタケの染料でオリジナルタオル作りや、かき氷が振舞われるなどのイベントも行われていたため、多くの方がイベントにも盲導犬授業にも参加しやすいよう、15分の講義と5分の質疑応答の計20分の授業を3回実施させていただきました。

「SDGs」とは、2015年に国連で決められた、2030年までに世界をよりよくするため達成すべき17の目標です。今回、この17の目標のうち「4. 質の高い教育をみんなに」「10. 人や国の不平等をなくそう」「11. 住み続けられるまちづくりを」の3つと盲導犬の活動を関連づけてお伝えさせていただきました。

4. 教育の面では、「盲導犬」という言葉は多くの人に知られていますが、実際にどれくらいの頭数がいて、どのような場面で活躍しているのか。

10.不平等をなくそうでは、盲導犬ユーザーが飲食店や施設で「ペットお断り」と入店を拒否されてしまう現状について、私の実体験を交えてお話をさせていただきました。

11.住み続けられるまちづくりでは、町なかにスロープが設置されているのは何故なのかを一緒に考えたり、自分たちの町にもあるのかを思い出したりしました。

質疑応答では、子どもたちからは、「盲導犬は何を食べるの?」「お給料はあるの?」「家ではどう過ごしているの?」など、素直でユニークな質問がたくさん飛び出しました。表情は見えませんが、声のトーンや反応から、真剣に、そして楽しみながら話を聞いてくれていることが伝わり、とても嬉しく思いました。

初めてこのような形で授業を行いましたが、子どもからお年寄りまで、あらゆる世代の約100名の方がご清聴くださいました。当日の会場の雰囲気がとても良く、おかげで緊張せずに臨むことができました。3回とも完璧に理想通りとはいきませんでしたが、伝えたいことはしっかりと伝えることができ、安心しています。

授業後には体育館に移動し、「目隠し歩行体験」と「盲導犬の実演歩行」を行いました。実際に目隠しをして歩いてみる体験を通じて、視覚に頼らず歩く不安で「怖い」と言う声がたくさん上がっていました。その後、僕と盲導犬で皆さんが体験したコースを実演歩行しました。盲導犬の動きの正確さに「おぉ!」「すごい!」と驚く声がたくさん上がりました。

最後には集合写真も撮って、大盛り上がりしました!

今回の授業を通して、桑原様をはじめ、地域の事業所の皆さま、学校の先生方のあたたかいご協力を感じました。当日は、1人での訪問だったため、最寄り駅まで木岡教頭先生と、以前の授業でもお世話になった片岡先生が迎えに来てくださり、私と盲導犬の動きを丁寧にフォローしてくださいました。また、山の辺小学校の6年生のうち約10人の子どもたちが、自ら手を挙げてサポート役を引き受けてくれたことも、とても力になりました。前日から授業の準備や体験活動の場面では、自分から動き、周囲を気づかいながらサポートしてくれたとお伺いしました。頼もしい彼らの行動が、より一層授業全体を盛り上げてくれたように思います。

当日関わってくださった沢山の方や、準備から手伝ってくれた盲導犬授業チームの支えのおかげで、笑顔で沢山の人たちの前に立ち、楽しく授業を行うことができました。本当にありがとうございます。

盲導犬を通じた出会いの中で、人と人とがつながり、支え合う地域の姿にふれるたび、私自身もたくさんの温かい力をいただいています。このような体験が、誰かを思いやる気持ちや、多様性を受け入れる心を育むきっかけになればと願っています。

ちなみに、パートナーは決まったドックフードを食べて、家ではリラックスしています!

授業をすることで私がお金をもらっているので、盲導犬もお給料をもらっているのと同じかもしれません🤣

管理本部 作業療法士 辰己貴之